从Widget到Layer:Flutter引擎与渲染管线解析

1. 概述

1.1 为什么要理解 Flutter 渲染原理

可能很多人刚接触 Flutter 时,往往只关心“怎么写 Widget”。但是当项目复杂度增加,就会遇到各种疑惑:为什么页面会掉帧?为什么某个布局报错“RenderBox was not laid out”?为什么同样的动画,有的流畅,有的卡顿?这些问题的根源,几乎都藏在 Flutter 的渲染机制里。

理解渲染管线,并不是要去改底层代码,而是让我们 写代码时更有预期,知道什么时候该优化 rebuild,什么时候该分离 RepaintBoundary,什么时候该避免不必要的 Layer。

1.2 开发时常见的疑惑

- setState 为什么不立即重绘?

很多人以为 setState 调用后,Widget 会立刻刷新。实际上,setState 只是给框架打了个“脏标记”,真正的构建与绘制要等到下一帧(vsync 信号触发)才执行。这也是为什么频繁 setState 并不会逐条触发 GPU 绘制,而是合并进下一帧。 - build 调用频繁是不是性能差?

Flutter 的设计哲学是“build 便宜”。Widget 是轻量的不可变对象,频繁重建 Widget 并不等于浪费性能。真正昂贵的是 布局(layout)和绘制(paint),这才会触发 RenderObject 的计算与 GPU 的工作。 - 为什么某些 Widget(比如 IntrinsicHeight、Opacity)会“特别慢”?

看似只是一个简单的布局或透明度处理,实际上它们背后会触发额外的 多次布局测量 或 子树重绘,所以比普通 Widget 更耗性能。 - 为什么图片滚动时容易掉帧?

不是因为 ListView 或 GridView 本身效率差,而是因为图片解码、缓存、GPU 上传等过程开销大。如果没有合适的缓存策略,或者大图直接解码,就会卡顿。 - 为什么 RepaintBoundary 能优化性能?

因为它能让一棵子树单独缓存绘制结果,不随父节点一起重绘。这样能减少 GPU 重复工作,但如果滥用,反而增加内存与合成开销。 - 为什么动画会卡顿,即使代码逻辑很简单?

大多数情况不是动画逻辑慢,而是 每一帧都触发了不必要的 rebuild/layout/paint。例如动画带动了大面积的 UI 更新,而不是局部更新。 - 为什么 Flutter Web 和移动端性能差异大?

因为 Web 后端渲染方式不同:DOM 模式性能差,CanvasKit 模式更接近移动端,但依赖 WebAssembly 和 GPU,受浏览器环境影响。

…等等。这些问题表面上像是直觉困惑,但只有把渲染链路串起来,才能看清真相,避免被“直觉误区”误导。

1.3 对比其他 UI 框架

Flutter 的特别之处在于:它不是调用原生控件,而是自己从零绘制 UI。React Native 依赖系统控件,SwiftUI / Jetpack Compose 则构建在原生渲染栈之上,而 Flutter 拥有独立的 渲染引擎(Skia / Impeller),直接接管屏幕像素。

这种“自绘引擎”模式,意味着 Flutter 在跨平台上能保持高度一致的表现,但同时也让开发者必须理解 Widget → Element → RenderObject → Layer → GPU 这一整套管线,才能精准优化性能,并实现复杂的交互效果。

1.4 Flutter 渲染链路

1 | setState() (setState 并不是立即重绘,而是“打脏标记”) |

2. Flutter 三层架构概览

2.1 Framework / Engine / Embedder 的分工

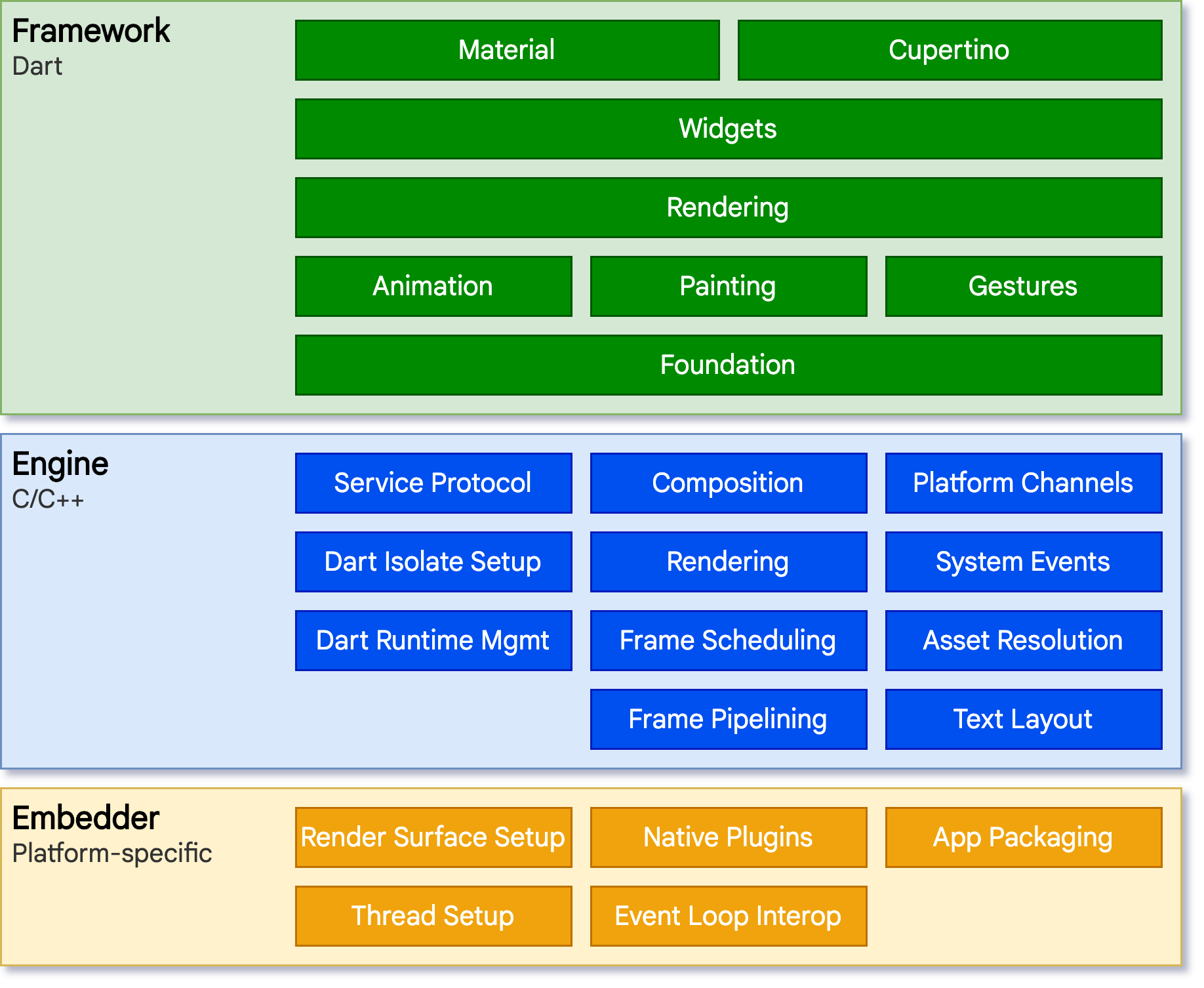

Flutter 从上到下分为三层:

- Framework(Dart 实现)

这是开发者日常接触最多的一层,包含 widgets、rendering、animation 等核心库。它提供了声明式 UI 框架、Widget 树/Element 树/RenderObject 树的管理机制,以及动画、手势、布局等高层 API。

对开发者来说:绝大多数业务逻辑和界面构建都停留在这层。 - Engine(C++ 实现)

Engine 负责底层渲染和系统交互,包括 Skia 2D 渲染引擎、文本排版(Harfbuzz、ICU)、图像解码(libpng/jpg/webp)、以及 Dart 运行时的对接。Framework 的绘制指令最终会转换为 Skia 的绘制命令。

可以理解为“图形引擎 + Dart Runtime 支撑”。 - Embedder(平台适配层)

每个平台(iOS、Android、Windows、macOS、Linux、Fuchsia)都有对应的 Embedder,它负责把 Flutter Engine 嵌入到宿主应用中,处理输入事件(触摸/键盘)、窗口管理、线程初始化,并把 Engine 渲染结果提交到系统的 GPU。

简单说:Embedder 让 Flutter 能够“跑在不同系统里”。

这三层之间通过 明确的 API 边界 协作,使 Flutter 拥有跨平台一致的运行表现。

2.2 Dart VM、AOT/JIT、运行模式

Flutter 依赖 Dart 语言提供的两种编译模式:

- JIT(Just-in-Time,即时编译)

在开发阶段使用,支持 热重载,极大提升调试效率。但运行时需要 VM,启动速度较慢,性能也略逊。 - AOT(Ahead-of-Time,预编译)

在发布应用时使用,把 Dart 代码直接编译成机器码,摆脱 VM,启动速度快,运行效率接近原生。

对应地,Flutter 提供三种运行模式:

- Debug 模式:JIT 编译 + 各类调试检查(如边界检查、assert),性能最低但开发效率最高。

- Profile 模式:接近 Release,开启性能分析工具(如 Timeline、DevTools),主要用来调优。

- Release 模式:纯 AOT 编译,所有调试检查关闭,应用体积和性能最优。

这套模式设计,兼顾了开发体验与最终产品性能。

2.3 Flutter 的线程模型:UI / GPU / IO / Platform

Flutter Engine 采用多线程模型,以充分利用多核 CPU:

- UI 线程

运行 Dart 代码,处理 Widget → Element → RenderObject 的构建与更新,以及布局计算和绘制命令生成。开发者调用的 setState、build、paint 都在这里执行。 - GPU 线程

接收 UI 线程生成的绘制指令,组装成 Layer Tree,并通过 Skia 提交给 OpenGL/Metal/Vulkan,最终交给系统的 GPU 渲染。 - IO 线程

负责异步文件/网络 I/O、图像解码等,避免阻塞 UI/GPU。比如 Image.network 背后的下载和解码就跑在 IO 线程。 - Platform 线程

用于与宿主系统通信,处理 MethodChannel、插件调用、本地控件嵌入。

这种线程分工让 Flutter 能在 UI 主线程高负载时,依旧保持渲染流畅,避免“掉帧”现象。

Flutter 的三层架构(Framework/Engine/Embedder)、两种编译模式(JIT/AOT)、多线程调度模型,共同构成了它 跨平台、高性能、开发体验友好 的基础。

3. Widget、Element、RenderObject 三棵树

在 Flutter 中,界面并不是一棵单一的树,而是通过 Widget 树、Element 树和 RenderObject 树 三棵树协同工作来完成的。理解它们的分工和关系,是掌握 Flutter 渲染原理的核心。

3.1 三棵树的职责与关系

- Widget:不可变的配置

Widget 是日常开发要写的代码,例如 Text(“Hello”)、Container(color: Colors.red)。它本质上是一个 配置数据对象,描述“长什么样”,但自身不保存任何状态,也不参与绘制。特点是不可变,一旦创建不能修改,更新 UI 的方式就是生成一个新的 Widget。

类比:Widget 就像建筑蓝图,规定了房子的样式,但它不是房子本身。 - Element:连接器、持有状态、diff 逻辑

Element 是 Widget 的运行时实例,负责在 Widget 与 RenderObject 之间搭桥。它保存了 Widget 的引用,管理生命周期(mount/unmount),以及子节点关系。关键职责:diff 更新。当父 Widget 生成新的子 Widget 时,Element 负责决定是 复用旧节点 还是 销毁并创建新节点。

类比:Element 就像施工现场的工人,既要理解蓝图(Widget),又要操作真实的房子(RenderObject)。 - RenderObject:负责 layout / paint / hitTest

RenderObject 是真正的“干活的人”,负责计算尺寸与位置(layout)、绘制(paint)、事件处理(hitTest)。它有较复杂的生命周期和缓存机制,性能消耗也主要发生在这里。并非所有 Widget 都会创建 RenderObject,例如 Container 可能只是组合子 Widget,没有独立的 RenderObject。

类比:RenderObject 就是房子本身,它有真实的尺寸、位置、材质,决定了最终用户能看到什么。

三棵树的关系

- Widget 树:声明式的 UI 配置。

- Element 树:运行时的节点树,负责 diff 和状态管理。

- RenderObject 树:真正的渲染树,驱动布局与绘制。

更新流程:开发者修改 Widget → Framework 生成新 Widget → Element diff → RenderObject 更新 → GPU 绘制。

3.2 生命周期与更新机制

- Element 生命周期

- mount:插入到树中,创建对应的 RenderObject。

- update:当 Widget 发生变化时,尝试复用旧的 Element 和 RenderObject。

- unmount:从树上移除,释放资源。

- 典型调用链(setState → GPU 绘制)

以开发时调用 setState 为例:- setState:给 Element 打“脏标记”。

- build:调用 Widget 的 build 方法,生成新的 Widget 子树。

- updateChild:Element diff,决定复用还是重建。

- markNeedsLayout/paint:如果 RenderObject 需要重新布局或重绘,则进入渲染管线。

- 下一帧 vsync:Flutter Engine 调度 GPU,最终提交画面。

这条链路解释了为什么 setState 不会立刻触发重绘,而是延迟到下一帧。

- Element diff 与 Key 的作用

- 没有 Key:Element diff 时,通常按顺序匹配,可能出现“复用错误”。

- 使用 LocalKey(如 ValueKey):在同一父节点下区分子节点,避免错误复用。

- 使用 GlobalKey:在全局范围内保持唯一,可以跨树复用(代价较大)。

常见问题:ListView 里不用 Key,可能导致滚动复用时状态错乱。

- RenderObject 更新 vs 替换

- 如果 Widget 类型相同,只是属性变化,例如 Container(color: red) → Container(color: blue),Element 会调用 updateRenderObject,只更新属性,不替换 RenderObject。

- 如果 Widget 类型不同,例如 Text → Image,则必须销毁旧 RenderObject,重新创建。

这也是性能优化的关键:属性更新比销毁重建便宜得多。

3.3 ParentData 与依赖关系

在布局系统中,有些子节点需要依赖父节点提供的额外信息,这就是 ParentData。

- 典型场景

- 在 Stack 中使用 Positioned,子节点需要额外的偏移量信息。

- 在 Flex(Row/Column)中,子节点可以指定 flex 值。

- 这些额外信息都存储在子节点的 ParentData 中,由父 RenderObject 写入。

- 错误的 ParentData

- 如果把 Positioned 放到 Column 中,由于 Column 的 RenderObject 不理解 Positioned 的 ParentData,就会抛出异常。

- 这类错误能帮助开发者发现布局用法不当。

类比:ParentData 就像某个小区的物业规定——在 A 小区里能停电动车,但如果把规则拿到 B 小区就不适用,系统会直接报错提醒。

3.4 调试工具

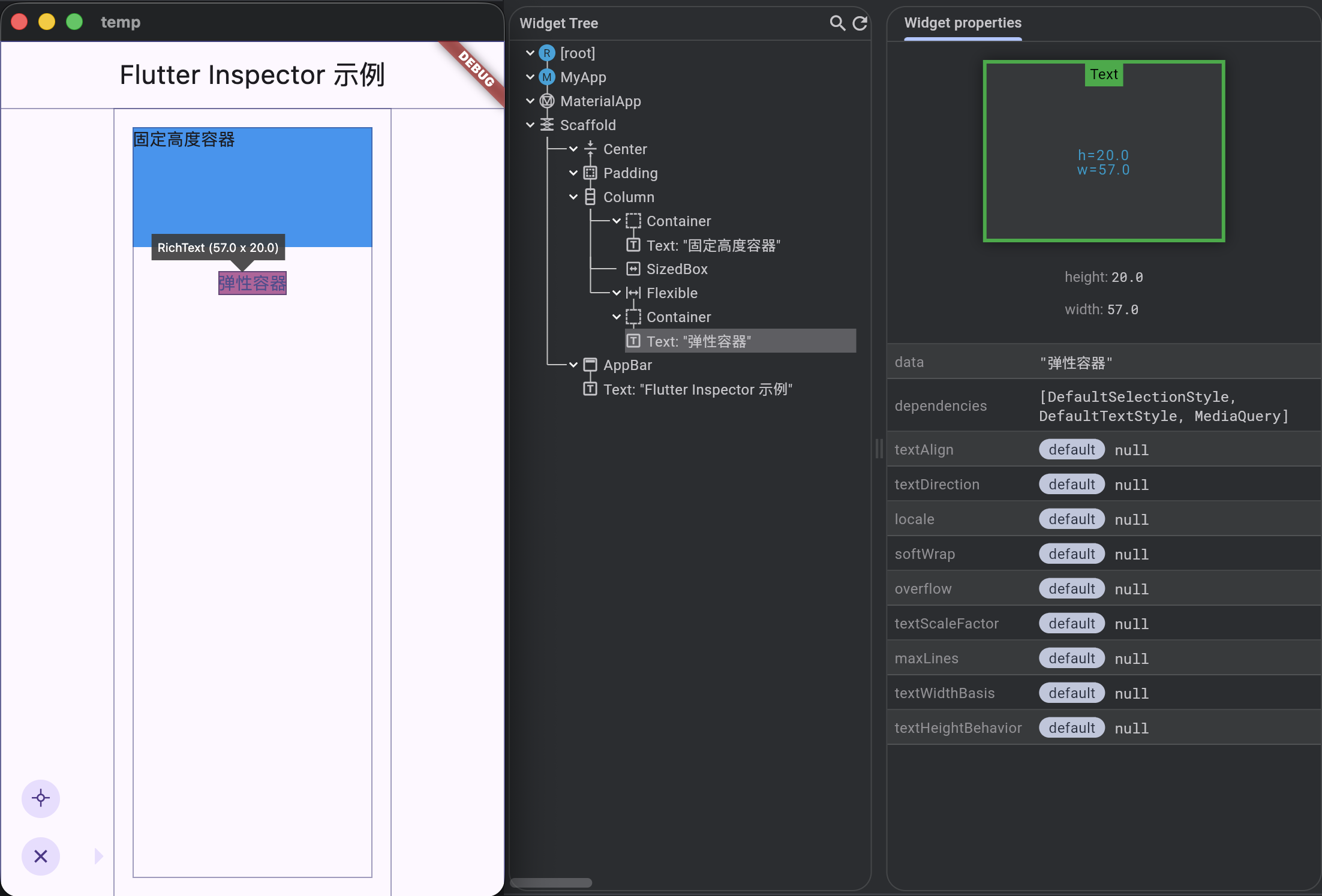

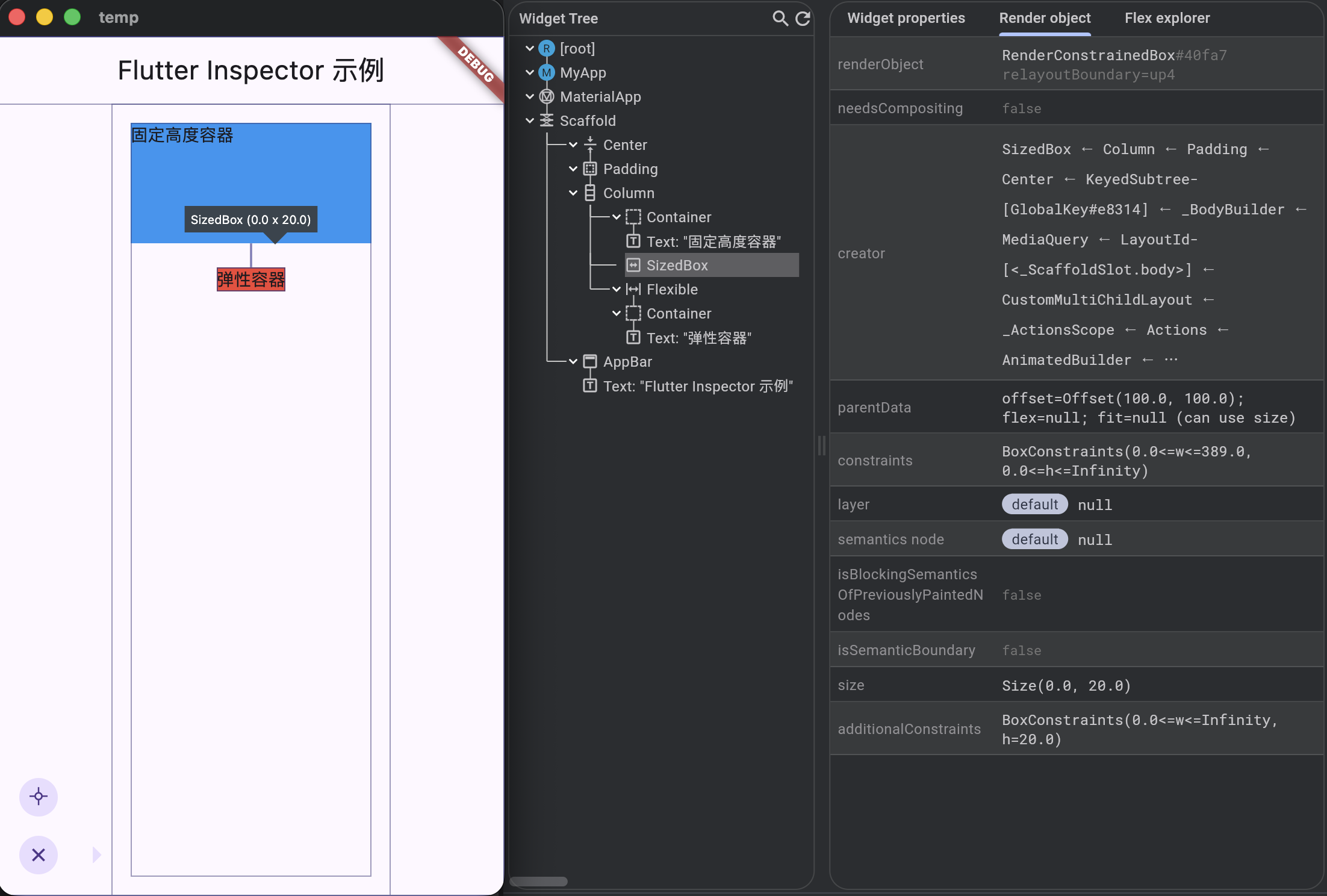

理解三棵树,可以结合 Flutter 提供的 调试工具:

3.4.1 Flutter Inspector 的核心功能

- Widget 树可视化

- Inspector 默认展示 Widget 树,通过层级列表呈现当前界面上的所有 Widget。

- 可以点击界面上的元素,Inspector 会高亮对应的 Widget,并在树中定位源代码位置,帮助开发者理解 UI 结构。

- 查看对象属性和 ParentData

- 选中 Widget 后,可以查看其构造参数、尺寸约束、对齐方式等信息。

- 对于依赖父节点的 Widget(如 Positioned 或 Flexible),Inspector 会显示其 ParentData,帮助理解父子布局关系。

- 通过查看 ParentData,可以发现子节点被放错父节点或布局使用错误时抛出的异常。

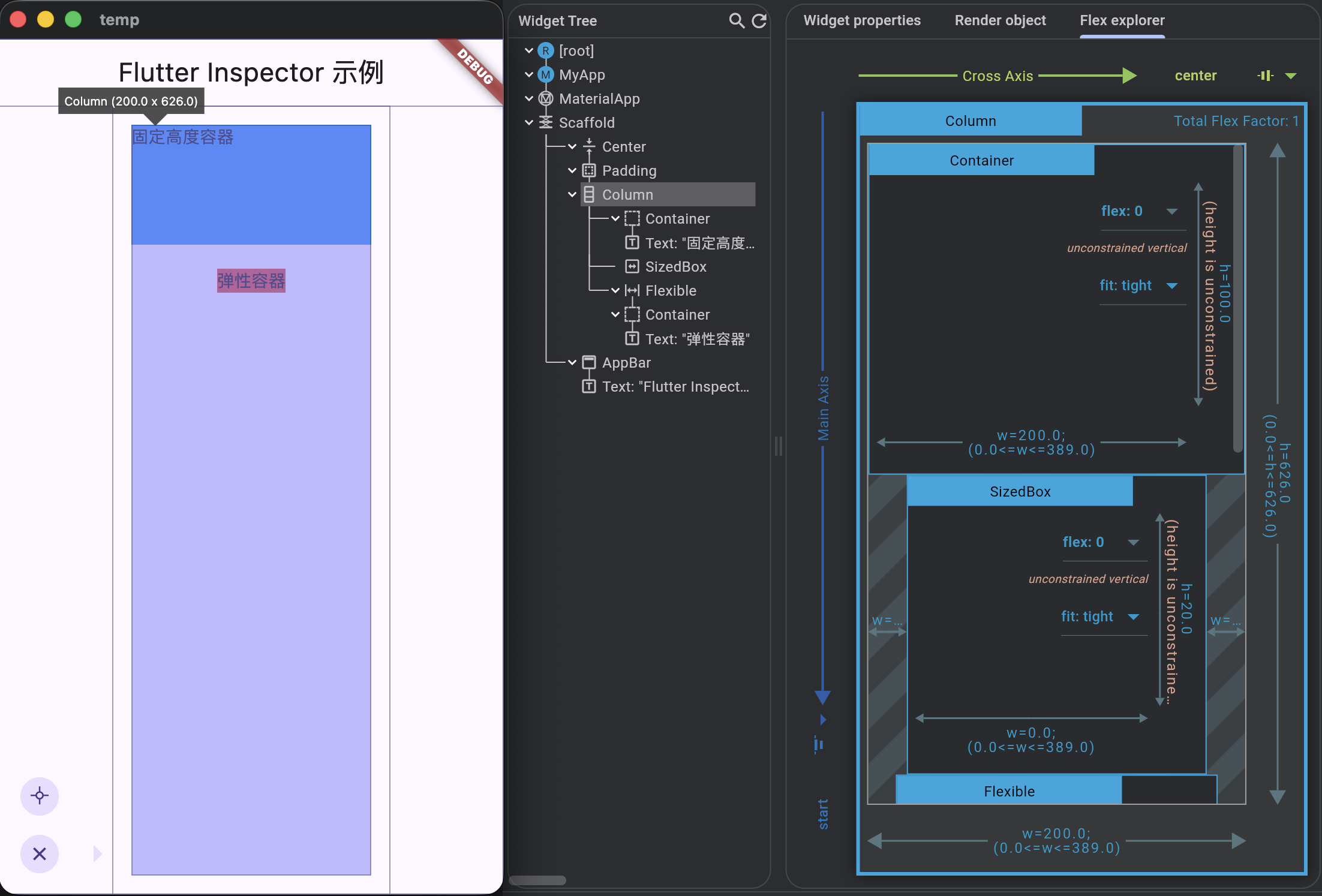

- 布局和绘制调试

- Layout Explorer:显示 Widget 的布局约束和尺寸,帮助分析布局行为。

- Debug Paint:在界面上绘制边界、内边距和对齐辅助线,直观观察 RenderObject 的布局和绘制范围。

- Repaint Rainbow / Highlight Repaints:高亮频繁重绘的区域,辅助性能调优。

3.4.2 常见 Debug 案例

- 布局溢出

当 Column、Row 等弹性布局子节点尺寸超过父节点约束时,会出现黄色溢出警告。

使用 Inspector 的 Layout Explorer 和 Debug Paint 可以快速定位问题 Widget,分析约束冲突。 - State 丢失或复用错误

在 ListView 或 GridView 中,如果子 Widget 没有使用 Key,Element 复用可能会导致状态错乱。

通过 Inspector 点击元素,可以查看其 Element 的复用情况,从而判断是否需要使用 LocalKey 或 GlobalKey。 - 绘制性能问题

某些区域频繁重绘会导致掉帧。

Inspector 提供高亮重绘区域的功能,可以直观发现问题区域,并考虑使用 RepaintBoundary 或优化 RenderObject 属性更新策略。 - ParentData 错误

错误使用 Positioned 或 Flexible 放在不支持的父节点中,会抛出异常。

Inspector 可以查看父子关系及 ParentData,帮助定位错误。

具体可参考文档Use the Flutter inspector

4. 布局系统与约束

4.1 Constraints 传递机制

Flutter 的布局系统有一个核心原则:父控件给子控件传递约束(Constraints),子控件根据约束决定自己的尺寸,并将结果回传给父控件。理解这一点,就能把握整个布局链条的本质。

4.1.1 Flutter 的单向约束模型

在 Flutter 中,布局是一个单向约束的过程:

- 父节点下发约束(Constraints),告诉子节点「你能多大、多小」。

- 子节点在约束范围内选择自己的实际大小。

- 子节点把这个大小返回给父节点,父节点再据此排布。

这与其他 UI 框架(比如 iOS UIKit 的 AutoLayout)有点不同,后者是「双向约束」系统。而 Flutter 的规则更简单,可以总结为:

父管约束,子定尺寸。

1 | Container( |

在这里,Container 把一个 固定宽度 100 的约束传递给子 Text。即使 Text 的内容很短,它的宽度也会被“强制”撑成 100。

4.1.2 双向沟通

虽然约束是单向传递的,但布局结果会“反哺”到父节点的排布。也就是说,父亲告诉孩子“你只能在这个范围内长大”,但孩子最终长了多少,还是要告诉父亲。

1 | SizedBox( |

- Row 的约束:告诉孩子「我一共只有屏幕这么宽」。

- Expanded 的逻辑:两个孩子平分可用宽度。

- 最终结果:每个子 Container 把「自己分到的宽度」回传给 Row,Row 再根据它们的宽度把它们并排放好。

这就是 Flutter 布局的单向约束 + 双向沟通模型。

4.1.3 tight vs loose 约束

在 Flutter 的约束系统里,有两个关键概念:

- loose(松约束):子可以自己决定大小,但不能超过父允许的范围。

- tight(紧约束):子必须是某个固定大小。

1 | // loose约束 宽松、保留、贴合 |

- 在 Center 中,子 Container 收到的约束是 loose,即“你可以小一点,只要不超过我允许的范围”。所以 Container 会保持 50×50 的大小。

- 在 Expanded 中,子 Container 收到的约束是 tight,即“必须填满我分给你的所有空间”。结果就是不管你写没写 width/height,Container 都会被拉伸,去占满可用空间。

这也是为什么很多初学者困惑:同样的 Container(width: 50),放在不同父 Widget 里表现完全不一样。关键就在于父传下来的约束是 tight 还是 loose。

Flutter 常见 Widget 约束对照表

| 类型 | Widget | 约束行为 | 典型效果 |

|---|---|---|---|

| tight 严格约束 | Expanded | 填满 Row/Column 剩余空间,忽略子组件尺寸 | 子组件被强制拉伸 |

| Flexible(fit: FlexFit.tight) | 等价于 Expanded | 同上 | |

| SizedBox(width/height) | 固定大小,锁死宽高 | 子组件无法改变 | |

| ConstrainedBox(BoxConstraints.tight(…)) | 强制固定为指定大小 | 无视子组件本身 | |

| AspectRatio | 按比例调整,填满约束范围 | 保持宽高比缩放 | |

| IntrinsicWidth / IntrinsicHeight(特定场景) | 计算后“撑开”子组件尺寸 | 子组件被拉伸 | |

| loose 宽松约束 | Center | 子组件保持自身大小,不超过父约束 | 保持原始大小 |

| Align | 与 Center 类似,可指定对齐方式 | 子组件自定 + 定位 | |

| Padding | 添加内边距后再传递 loose 约束 | 子组件大小 = 自身 + padding | |

| Flexible(fit: FlexFit.loose) | 子组件可小可大,但不能超过分配空间 | 保留子组件设置 | |

| UnconstrainedBox | 移除父约束,子组件自由决定 | 子组件恢复“原始”大小 |

4.2 常见布局模型

4.2.1 Flex(Row / Column)

Flex 是 Flutter 最常用的布局模型,Row 和 Column 都是它的特例,分别在水平方向和垂直方向上排列子组件。

它的核心思路是:父控件分配主轴空间,子控件按规则占用;交叉轴则由对齐方式决定。

- 主轴分配规则

- 子组件可以是固定宽/高(如 Container(width: 50)),也可以通过 Expanded/Flexible 参与伸缩。

- Expanded 会强制子组件填满剩余空间(tight 约束)。

- Flexible(fit: FlexFit.loose) 则允许子组件在“允许范围”内决定尺寸(loose 约束)。

- MainAxisAlignment 控制剩余空间的分配方式,比如:

- spaceBetween:首尾贴边,中间均匀分布。

- spaceAround:每个子前后有相等间距。

- spaceEvenly:整体均匀分布,包括首尾。

- 交叉轴对齐方式

- CrossAxisAlignment.start/end/center:在交叉轴上靠头/尾/居中。

- stretch:强制子控件在交叉轴上拉伸到最大。

1 | Container( |

这里红绿蓝方块会在水平上拉开间距(spaceBetween),而纵向则被拉伸到父容器的高度100(stretch)。

4.2.2 Stack / Positioned

Stack 提供了层叠布局能力,可以把多个子组件像“纸片”一样叠在一起。

它有两种定位方式:

- 非定位子组件:按照 alignment 对齐(默认左上角)。

- 定位子组件:通过 Positioned 指定 left/top/right/bottom,精确控制位置。

Positioned 与 ParentData

- Positioned 依赖于 Stack 提供的 ParentData。

- ParentData 是 RenderObject 系统里父子通信的“契约”,它告诉父控件如何摆放子控件。

- 所以 Positioned 只能用在 Stack 内部,否则会报错:

Incorrect use of ParentDataWidget

1 | Stack( |

灰色方块作为背景,红色方块被定位到 (20, 30) 处。如果你把 Positioned 放到 Column 里,运行时就会抛出 ParentData 错误。

4.2.3 Intrinsic 系列 Widget

IntrinsicWidth 和 IntrinsicHeight 用来测量子组件的“固有大小”(intrinsic size),即在不受约束时的最小尺寸。

它们的实现方式是:对子组件多次测量,直到得出合适的尺寸。

- 优点:在不确定子组件尺寸时,能让布局“自动对齐”,比如表格场景。

- 缺点:因为要进行多次 layout,性能开销很大。在复杂布局或长列表中使用,可能会严重卡顿。

错误示例:

1 | IntrinsicHeight( |

报错:RenderViewport does not support returning intrinsic dimensions.

这里 IntrinsicHeight 会强制 Row 的子组件对齐高度,但因为里面包裹了 ListView,Flutter 必须反复测量滚动列表,导致性能问题。这就是 Intrinsic 系列的“陷阱”。

Intrinsic 系列的正确使用场景

4.2.3.1 行内对齐(IntrinsicHeight + Row)

让一行的子 Widget 高度一致(例如分隔线、文本、按钮需要等高)。

1 | IntrinsicHeight( |

这里 IntrinsicHeight 会强制测量 Row 的最高子元素,然后让其他子对齐。

常见于 表单行、左右对齐布局。

4.2.3.2 列宽对齐(IntrinsicWidth + Column)

让多行文字或控件宽度对齐,类似“表格”效果。

1 | IntrinsicWidth( |

IntrinsicWidth 会根据子元素最宽的一列计算宽度,保证多行对齐。

常见于 表单布局、属性列表。

4.2.3.3 垂直自适应(IntrinsicHeight + 自定义组合)

比如图文混排,右边文字可能很高,左边的图标要跟着等高显示。

1 | IntrinsicHeight( |

左边的图标容器会被拉伸到右边文字的高度,实现等高。

适合卡片、列表项的图文组合。

Intrinsic 不推荐使用场景

ListView、GridView、CustomScrollView → 会报错,因为这些需要懒加载。

动态子元素很多(100+) → Intrinsic 会导致多次测量,性能差。

Intrinsic 系列适合小规模布局对齐问题(Row / Column / Button),而不适合长列表、复杂滚动场景。

4.2.4 自定义布局(RenderBox)

有些时候,现成的布局组件不能满足需求,比如“流式布局(FlowLayout)”。这时就需要通过 自定义 RenderBox 来实现。

- 单子组件:RenderBox + performLayout

重写 performLayout,对子组件调用 child!.layout(constraints)。

读取子组件的 size,再决定当前控件的大小。 - 多子组件:MultiChildRenderObjectWidget

提供多个子节点,通过 ParentData 管理子控件布局。

可以实现类似 Stack、Flow 的效果。

案例1:用单子组件 RenderBox来说明 performLayout 如何使用

1 | import 'package:flutter/material.dart'; |

如何使用:

1 | MyBox(width: 120, height: 80) |

案例2:自定义一个简单的 FlowLayout,实现流式换行布局

1 | import 'dart:math' as math; |

如何使用:

1 | FlowLayout( |

效果:

- Flex 适合一维分布,主/交叉轴明确。

- Stack/Positioned 用于层叠与绝对定位,核心在 ParentData。

- Intrinsic 提供自动对齐能力,但要注意性能开销。

- 自定义 RenderBox 是最高级的扩展方式,能实现完全自定义布局逻辑。

4.3 Sliver 与滚动体系

Sliver 不是普通 Widget,而是一类 可伸缩的 RenderObject 布局协议。它只描述 可滚动区域的布局规则,由 Viewport 驱动显示内容。

特点

- 惰性布局:只构建可见区域。

- 可与 Viewport 协同,实现滚动、吸顶、折叠等效果。

直观比喻:把可滚动区域看作“胶卷”,Sliver 就是胶卷上的每一帧,只渲染当前可见的部分。

4.3.1 SliverConstraints 与 Viewport

SliverConstraints提供给 Sliver 布局的约束信息,包括:

- scrollOffset:滚动位置

- overlap:前一个 Sliver 造成的重叠

- viewportMainAxisExtent:可见区域长度

Viewport:类似父容器,控制可见区域并驱动 Sliver 布局和渲染。

案例:展示 CustomScrollView + SliverAppBar,并且 SliverAppBar 会根据滚动收缩折叠,实现吸顶效果

1 | import 'package:flutter/material.dart'; |

4.3.3 懒加载构建机制(Lazy Build)

在 Flutter 的滚动体系里,SliverList 和 SliverGrid 并不会一次性把所有子元素都创建出来,而是采取 懒加载构建(Lazy Build) 策略。

1. 什么是懒加载构建?

“懒加载”指的是:只在需要的时候才去构建子 Widget。

当一个列表有成千上万个元素时,Flutter 不会一次性把它们全画到屏幕上,而是根据当前 可见区域(Viewport) 来决定构建多少个子元素。

换句话说,屏幕能看到多少,就只构建多少;滑动到新的位置时,再动态创建对应的子元素。

2. 为什么需要懒加载构建?

- 节省内存:如果一次性创建 10000 个 ListTile,内存会瞬间飙升。

- 提升性能:构建 Widget 的过程需要 CPU 计算,批量一次性构建会导致卡顿。

- 按需加载:只保留可见范围附近的元素,大幅降低布局和绘制的压力。

这就是为什么 Flutter 的 ListView 或 GridView 即便加载成千上万条数据,依旧能保持流畅。

3. 懒加载构建是如何实现的?

核心在于 SliverChildBuilderDelegate:

1 | SliverList( |

SliverList 在布局时会收到 SliverConstraints,知道当前屏幕可见区域范围。它只会调用 builder 来构建可见区域内的子元素。

当用户继续滚动时,之前滑出屏幕的子元素会被回收(Element/RenderObject 复用),新的子元素才会被创建。

4. 案例:10000 条数据不卡顿

1 | CustomScrollView( |

即使有 10000 条数据:

- 屏幕一次最多渲染几十个 ListTile。

- 其他数据并没有被真正构建,只是“等着”在滑动到对应位置时再出现。

- 这就是为什么列表依然能保持流畅滚动。

懒加载构建机制保证了 Flutter 列表的高性能与低内存占用。 它通过 Viewport + SliverConstraints 精确控制可见范围,只构建需要展示的子元素,让即使是超大规模数据列表也能流畅运行。

4.3.4 常见 Sliver 类型

在 CustomScrollView 中,Sliver 就像积木,可以自由组合。Flutter 内置了许多 Sliver 类型,常见的有:

1. SliverPadding

作用:在 Sliver 外层增加内边距。类似于普通 Widget 里的 Padding,但这里针对 Sliver 布局生效。

使用场景:想在列表最外层增加间距,而不是单独给每个子元素加 Padding。

示例:

1 | CustomScrollView( |

2.SliverFillRemaining

作用:填充滚动区域剩余的空间。常用来在列表数据较少时,自动撑满屏幕,避免底部留白。

使用场景:登录页、详情页最后一块区域要“贴住底部”。

示例:

1 | CustomScrollView( |

3.SliverPersistentHeader

作用:让一个 Widget 在滚动过程中“持久存在”,可以配置成:

- 一直固定在顶部(类似 pinned AppBar)。

- 随着滚动收缩/展开。

使用场景:吸顶效果,例如固定的 TabBar、搜索框、筛选栏。

案例:SliverPersistentHeader实现吸顶 TabBar

1 | class SliverPersistentHeaderDemo extends StatelessWidget { |

可以把 SliverPersistentHeader 想象成“钉子”,把某个 Widget(如 TabBar)钉在滚动区域的某个位置:

- 设置 pinned: true → 钉在顶部。

- 设置 floating: true → 滑动时快速出现/隐藏。

- 配合 delegate → 可以灵活定义高度和内容。

总结:

- SliverPadding → 控制间距;

- SliverFillRemaining → 填满剩余空间;

- SliverPersistentHeader → 实现吸顶效果(常用于 TabBar、搜索栏)。

它们让 CustomScrollView 更加灵活,能组合出丰富的滚动交互效果。

4.5 性能优化建议

Flutter 的渲染性能很大程度取决于 布局(layout)和绘制(paint)阶段的开销。如果我们在布局或绘制上做了不必要的工作,就可能导致卡顿(特别是列表滑动场景)。下面几条优化策略可以帮助我们构建更高效的 UI。

4.5.1 避免过度使用 Intrinsic 与 GlobalKey

IntrinsicXXX Widget(如 IntrinsicHeight、IntrinsicWidth)会强制子节点进行多次测量,以确定最小/最大大小 → 等于让整个子树多跑一遍 layout,代价很大。

GlobalKey 会触发跨树查找和全局布局更新,过度使用会导致性能下降。

优化建议:

能用 Expanded、Flexible、SizedBox 等约束就不要用 Intrinsic。

除非确实需要唯一标识(如表单保存状态),不要滥用 GlobalKey。

4.5.2 合理使用 const Widget

Flutter 会在 Widget → Element → RenderObject 的过程中频繁创建对象。

const Widget 表示该 Widget 是不可变的,Flutter 可以在编译期常量化,避免每次 rebuild 都重新创建。

优化建议:

所有静态不变的 UI(如 Text(“标题”)、Icon(Icons.add))都加上 const。

在大型列表中,const 可以显著减少对象分配和 GC 压力。

4.5.3 利用 RepaintBoundary 与 Sliver

RepaintBoundary:为子树建立独立的绘制层,当子树内部发生变化时,不会影响到外部 → 避免“大面积重绘”。比如一个视频播放器区域更新帧画面时,外部的文字和按钮不应该被迫重绘。

Sliver:提供懒加载构建机制(只渲染可见区域),避免创建和绘制不可见的 widget。

优化建议:

在频繁更新的局部(如动画区、图表区)加上 RepaintBoundary。

在长列表、复杂滚动页面里优先使用 SliverList / SliverGrid,而不是一次性构建整个列表。

4.5.4 分层次布局

如果一个 Widget 树过于庞大,底层 RenderObject 也会变得复杂,导致一次重绘或重新布局耗时变长。将复杂 UI 拆分成多个独立 widget,可以缩小「受影响的范围」。

5. 渲染管线与 PipelineOwner

Flutter 的渲染性能与体验,核心依赖于它的 渲染管线(Rendering Pipeline)。渲染管线就像一条流水线:UI 层的 Widget 描述,会依次经历构建、布局、绘制,最终交给 GPU 合成并显示在屏幕上。

在这条流水线上,PipelineOwner 扮演着「流水线管理者」的角色,负责调度 layout / paint / composite 等阶段的执行。

5.1 Frame Pipeline 调度流程

Flutter 的一帧渲染就像一条工厂流水线,从「接到订单」到「产品上架」要经过多个环节。整个流程可以拆解为四个关键阶段:调度(scheduleFrame) → 驱动(vsync) → 渲染管线(build/layout/paint) → 光栅化(raster)。

5.1.1 scheduleFrame:发起新的一帧

当我们调用 setState() 或动画驱动时,Flutter 会调用 SchedulerBinding.scheduleFrame() 请求渲染新的一帧。你可以把它想象成「告诉流水线工厂:有新订单需要生产」。这一步只是登记需求,真正的生产还要等工厂开工信号(vsync)。

5.1.2 Animator 驱动 vsync:开工信号

Flutter 通过 Window.onBeginFrame 接收来自系统的 vsync 信号(Vertical Synchronization,屏幕刷新同步信号)。

vsync 的作用:决定 Flutter 何时开始新的一帧;保证渲染和屏幕刷新节奏一致,避免出现「撕裂」(屏幕上半部分是旧画面,下半部分是新画面)。

可以把 vsync 理解成「工厂的节拍器」,工人们必须跟着节奏开工,不能提前也不能落后。

5.1.3 三大阶段:Build → Layout → Paint

拿到 vsync 的信号后,Flutter 进入渲染管线的三大阶段。这些工作由 PipelineOwner 统一调度。

(1) Build 阶段

- 目标:把最新的 状态(State) 转换为 UI 结构。

- 过程: Widget → Element → RenderObject,也就是「设计图 → 工程图 → 实体骨架」。

- 类比:建房子前先画设计图,然后生成施工图,最后搭建骨架。

(2) Layout 阶段 - 目标:确定每个 RenderObject 的大小和位置。

- 流程由 PipelineOwner.flushLayout() 驱动:先布局父节点,再递归子节点;并且处理 layout dirty(需要重新布局的节点)。

- 类比:工厂工人按照施工图,把每个零件安放到正确的位置,并量好尺寸。

(3) Paint 阶段 - 目标:把绘制命令写入 Layer Tree。

- 流程由 PipelineOwner.flushPaint() 驱动:遍历需要重绘的节点(paint dirty),生成绘制指令。并将结果存放到 Layer Tree(图层树)。

- 类比:工人们在零件上刷颜色、画细节,最后把成品放到各个透明图层上。

5.1.4 Raster:GPU 光栅化

Layer Tree 会交给 GPU 线程,由 Skia/Impeller 引擎将矢量绘制命令转换为像素位图。最终,生成的位图会显示到屏幕上。

类比:把透明的图层一张张叠好,然后交给打印机(GPU)打印出来,贴到屏幕上。

5.2 PipelineOwner 的核心作用

PipelineOwner 就像流水线的调度中心,它维护着「脏标记」(dirty bits),确保只处理需要更新的部分,从而保证效率。

- layout dirty:哪些节点需要重新布局。

- paint dirty:哪些节点需要重新绘制。

- compositing dirty:哪些节点需要重新合成 Layer。

工作机制:

- 在一帧内,Flutter 会批量收集所有「脏节点」。

- PipelineOwner 会按照顺序(layout → paint → compositing)逐一清理这些脏标记。

- 避免全量重算,提升性能。

类比:流水线调度员拿着订单表,只安排需要修改的工序,不会让所有工人都从头到尾再干一遍。

Flutter 的一帧渲染可以总结为:

- 调度:scheduleFrame() 提交新订单。

- 驱动:vsync 发出节拍信号。

- 流水线:PipelineOwner 调度 build/layout/paint,处理脏节点。

- 光栅化:Skia/Impeller 把 Layer Tree 转换为位图,由 GPU 显示到屏幕。

5.2 Layer Tree 与合成

在 Flutter 的渲染管线中,RenderObject 并不会直接绘制到屏幕上,而是将绘制指令记录到 Layer Tree。Layer Tree 就像一张「图层拼贴图」,最后由 GPU 进行合成(composition)。

理解 Layer Tree 的层次结构和合成机制,也是掌握 Flutter 渲染性能的关键。

5.2.1 Layer 的层次结构

Flutter 提供了多种 Layer,每种 Layer 都有不同的作用。

常见 Layer 包括:

- OffsetLayer:表示「位移」操作,例如把一整个子树向下平移 100 像素。这样做的好处是避免对子树重新绘制,只需在合成时调整位置。

- TransformLayer:表示矩阵变换(旋转、缩放、倾斜等),例如实现 3D 卡片翻转动画时,就依赖 TransformLayer。

- ClipLayer:负责裁剪内容,比如圆角矩形裁剪、路径裁剪。通过 ClipLayer,Flutter 可以只渲染可见区域,减少 GPU 开销。

- PictureLayer:存储真正的绘制命令(Canvas drawRect、drawImage 等),最终交给 Skia 渲染。

可以把 Layer 树类比为 Photoshop 图层结构:PictureLayer 是绘制好的「画布内容」,而Offset/Transform/ClipLayer 相当于「图层效果」,最终由合成器把这些图层叠加成一张完整的画面。

5.2.2 RepaintBoundary 的作用与误用

在 Flutter 中,RepaintBoundary 是 Layer Tree 的一个重要优化工具。

当 Widget 树中插入 RepaintBoundary,该子树会单独生成一个 Layer。如果该子树内容发生变化,只需要重绘这个 Layer,而不是整个父树。典型场景:视频播放器区域、复杂动画组件、图表区域等。

这样做的好处是可以减少无关区域的重绘,提高性能。比如页面上有个计时器数字在跳动,如果没有 RepaintBoundary,整个页面都可能被标记为重绘;加上 RepaintBoundary,就只会重绘数字区域。

当然滥用 RepaintBoundary 会导致 Layer Tree 过于庞大。每个 Layer 都会增加内存和合成开销,如果长列表的每一项都包一层 RepaintBoundary,性能反而更差。

只在「更新频繁的局部」或「代价昂贵的子树」外面包裹 RepaintBoundary,而不是盲目到处用。

5.2.3 Preroll vs Paint 阶段

Flutter 在构建 Layer Tree 时,并不是直接绘制,而是分成两个阶段:

- Preroll 阶段(预处理阶段)

- 遍历整个 Layer Tree,收集绘制范围、裁剪信息、缓存策略。

- 比如判断某个区域是否在屏幕之外,如果完全不可见,就可以跳过绘制。

- Paint 阶段(绘制阶段)

- 执行真正的绘制命令,把路径、颜色、图片等写入 Picture(由绘制引擎管理)。

- 这些 Picture 最终由 GPU 合成,显示在屏幕上。

这样做的好处是通过 Preroll → Paint 的分离,Flutter 可以在绘制前进行裁剪优化,避免「无效绘制」。比如一个被完全遮挡的 widget,在 Preroll 阶段就能被跳过,不会浪费绘制性能。

5.3 多线程模型

Flutter 在渲染体系中,为了兼顾性能和流畅度,采用了多线程并行分工的方式。你可以把整个渲染流程想象成一个小工厂:有设计师(UI 线程)、绘图师(GPU 线程)、快递员(IO 线程),大家分工明确,流水线式协作。

5.3.1. 三大核心线程的分工

- UI Thread(主线程 / Dart 线程)

负责执行 Dart 代码,包括 Widget 构建、布局(layout)、绘制指令(paint)的生成。产出是一棵完整的 Layer Tree(层次结构,记录了需要绘制的内容和效果)。UI Thread 像是设计师,负责画设计图,把界面描述清楚。 - GPU Thread(渲染线程)

负责接收 UI Thread 生成的 Layer Tree,进行光栅化(Rasterization),把抽象的绘制指令转换为真正的像素。产出是一帧帧可以显示在屏幕上的图像。GPU Thread 像是绘图师,根据设计图真正用画笔把画布涂满。 - IO Thread(输入输出线程)

负责处理文件和资源的加载(例如图片解码、字体读取、网络数据缓存)。这样可以避免这些耗时操作阻塞 UI Thread。IO Thread 就是快递员,专门把外部资源(图片、文件)及时送到工厂里。

5.3.2 一帧是如何跨线程传递的?

可以用“快照 + 接力赛”的方式理解。

- UI Thread → 生成 Layer Tree

当 Flutter 要渲染一帧时,UI Thread 会执行:- build → 构建 Widget Tree

- layout → 计算位置大小

- paint → 生成绘制指令

最终把结果封装成 Layer Tree。这一步是“设计师完成设计图”。

- UI Thread → GPU Thread

UI Thread 把 Layer Tree 提交给 GPU Thread。UI Thread 提交后,就可以继续处理下一帧(不会被 GPU 阻塞)。就像“设计师把图纸交给绘图师,自己就去画下一张了”。 - GPU Thread → 光栅化

GPU Thread 接过 Layer Tree,调用 Skia/Impeller 引擎,把抽象的层级绘制信息翻译成实际的像素。“绘图师按照图纸认真上色、画线条,得到最终的成品画”。 - 渲染到屏幕

GPU Thread 完成像素渲染后,把结果交给系统的 GPU 驱动,显示到屏幕上。最终“画作挂到展览厅”,用户就能看到。

5.3.3 为什么要多线程?

- 性能隔离:UI Thread 不会被图片解码、IO 阻塞 → 保证 16ms 内能产出 Layer Tree。

- 并行执行:UI Thread 画下一帧的同时,GPU Thread 在光栅化上一帧 → 提高吞吐量。

- 不卡顿体验:IO Thread 单独处理耗时任务,避免“卡一秒,掉一帧”的现象。

5.3.4 常见的误解与陷阱

- UI Thread 和 GPU Thread 是流水线,而不是同时处理同一帧

很多人以为 UI 和 GPU 一起画一帧,其实它们是“错位”的:UI Thread 处理 Frame N;GPU Thread 处理 Frame N-1 - 图片解码在 IO Thread,不代表就“免费”

IO Thread 解码完成后,结果还是要交给 GPU Thread 上传到显存 → 大图解码/上传依然可能卡顿。 - UI Thread 过载 → 一切白搭

如果 build/layout/paint 太重,UI Thread 产出不了 Layer Tree,GPU 线程就没活干,屏幕就会掉帧。

Flutter 渲染的多线程模型是一条高效的流水线:UI Thread 设计图 → GPU Thread 绘画 → IO Thread 运送材料。通过分工合作,保证了在 16ms 内尽可能平稳地产出和展示画面。

5.4 PlatformView 与混合渲染

在 Flutter 里,绝大多数 UI 元素都是 绘制在 Skia/Impeller Canvas 上 的,最终由 Flutter 的渲染管线统一管理和合成。但在实际开发中,我们经常需要嵌入一些 原生控件(比如 WebView、MapView、VideoView 等),它们并不是 Flutter 自己画的,而是 系统原生平台的 View。

这类「外来元素」就是 PlatformView。由于它们的绘制方式和 Flutter 的渲染机制完全不同,所以需要特殊的处理策略,才能与 Flutter 的 UI 一起显示。这一过程就叫 混合渲染。

5.4.1 为什么需要特殊处理?

Flutter UI:由 Flutter 框架 + Skia 引擎绘制,走的是 Flutter 的 Frame Pipeline。

原生控件:由 Android/iOS 系统自己管理和渲染,不受 Flutter 渲染管线控制。

问题来了:

如果把 WebView/MapView 直接塞进 Flutter 的 UI 树,Flutter 并不能用 Skia 把它绘制出来。所以需要一套「桥梁」机制,把原生控件的内容和 Flutter 的图层系统结合。

5.4.2 Flutter 的混合渲染方案

Flutter 为了支持 PlatformView,提供了两种主要的混合渲染模式:

Virtual Display 模式

在 Android/iOS 上创建一个「虚拟窗口」(Offscreen Surface),让原生控件在这个窗口里绘制,然后再把内容当作一张纹理(Texture)传给 Flutter。

优点:

- 跨平台统一,几乎所有设备都支持。

缺点: - 由于是「离屏渲染 → 纹理拷贝 → 再显示」,性能较差。

- 和 Flutter UI 的交互(如手势、透明度、动画)存在限制。

Hybrid Composition 模式

把原生控件直接嵌入到系统的 View 层级,与 Flutter 的 Surface 一起由系统 Window 管理。

优点:

- 显示效果更好(本质上就是原生控件自己在窗口里画)。

- 支持复杂交互,比如 WebView 的滚动、缩放。

缺点: - 成本高:需要平台支持,早期 Android 低版本兼容性差。

- 和 Flutter 的合成层(Layer Tree)并不是完全统一。

5.4.3 常见应用场景

- WebView:嵌入网页内容。

- MapView:使用 Google Maps、高德地图 等原生地图。

- VideoPlayer:播放系统层的 Video 控件(部分播放器实现依赖 PlatformView)。

这些场景都要求 原生控件保持完整渲染能力,比如 WebView 的 DOM 渲染、地图的手势交互、视频的硬件解码,无法简单用 Skia/Impeller 模拟。

5.4.4 开发时需要注意的问题

性能:PlatformView 的存在会打破 Flutter 渲染「全控」的高效机制,尤其是 Virtual Display 模式下,性能开销明显。

手势冲突:Flutter 的手势系统(GestureArena)与原生控件的手势系统是两套机制,可能需要特殊处理。

叠加效果:PlatformView 并不是普通的 Flutter Widget,透明叠加、裁剪、变换等效果往往会受限。

6. 事件与手势系统

Flutter 的交互体系大致分为两个层次:底层的 PointerEvent 分发与命中测试,以及 上层的手势识别(Gesture)。前者保证「事件能传递到正确的节点」,后者则负责「把一堆原始触摸点流组合成有意义的手势」。

6.1 PointerEvent 流转与 HitTest 流程

当用户点击屏幕时,触控事件会先由操作系统传递给 Flutter Engine,接着进入 PointerEvent 流。

事件流转大致如下:

- Engine 层:接收原生触摸数据,包装成 PointerDownEvent、PointerMoveEvent、PointerUpEvent 等。

- RenderView:作为渲染树的根节点,负责触发 HitTest。

- HitTest 流程:从根向下遍历 RenderObject 树,逐层判断是否命中。比如:RenderPointerListener 判断命中区域;RenderBox 用 hitTestSelf 决定自己是否可交互;hitTestChildren 决定是否继续检查子节点。

- 命中链路:最终形成一个 HitTestResult 列表,从最深的子节点到父节点依次记录下来。

- 事件分发:PointerEvent 会沿着这条链路,从最内层的目标节点开始回调,父级也能选择拦截或响应。

类比一下:HitTest 就像“扔石子砸水面”,RenderObject 树是一层层水波,事件往下沉,找到最深的点,再沿着气泡往上传。

6.2 GestureArena

仅有 PointerEvent 还不够,因为用户手势往往由一连串事件组成。比如:单指点按 → 可能是 Tap,也可能演变成 Drag。

Flutter 的解决方案是 GestureArena(手势竞技场):

- 事件收集:当一个 PointerDown 发生时,所有监听手势的识别器(TapGestureRecognizer、DragGestureRecognizer 等)都会被拉进「竞技场」。

- 竞争机制:随着 PointerMove 的继续,识别器不断判断自己是否能「胜出」。如果手指几乎没移动,Tap 会赢;如果移动超过阈值,Drag 识别器会赢。

- 裁决:一旦某个手势胜出,Arena 会通知它接管事件流,同时把失败者淘汰。

举个例子:

- Tap vs Drag 冲突:手指按下但没怎么动 → Tap 成功;手指稍微一拖 → Tap 失败,Drag 接管。

- 双指缩放 vs 单指拖拽:当第二根手指加入,Zoom 识别器可能胜出,单指 Drag 退出。

这种「先让所有候选者入场,再动态裁决」的机制,让复杂手势组合更灵活。

6.3 自定义交互

有时我们需要超越内置的手势:

- 自定义手势识别器

可以继承 OneSequenceGestureRecognizer,自己定义事件处理逻辑。比如实现「长按后拖动」的特殊交互:先等 500ms 确认长按成立,再进入拖拽识别。 - 自定义 hitTest 优化

默认情况下,事件会逐层检查命中区域,但在一些场景下可以优化,例如自定义 RenderObject,只在特定区域响应事件;或者跳过子节点命中,提高复杂 UI 的性能。

自定义手势识别器就像「自己发明一项新运动规则」;自定义 hitTest 则像「在球场上设置特殊的得分区域」。

7. 底层图形引擎:Skia vs Impeller

Flutter 的渲染底层一直依赖 Skia,但从 3.10 开始,Google 推出了新的 Impeller 引擎,逐步替代 Skia。理解二者的区别,有助于我们理解 Flutter 性能演进的方向。

7.1 Skia 工作原理

Skia 是一个跨平台 2D 图形库,被 Chrome、Android、Flutter 广泛使用。它的工作流程大致分为三步:

- Display List / Picture

Flutter 的 Canvas 绘制操作不会立即执行,而是记录在一个 Display List 中,可以理解为「绘图指令表」。这个 Display List 最终打包成 Picture,交给引擎。 - Raster(光栅化)

Skia 接收 Picture 后,会在 GPU 上把向量指令(如 drawRect、drawPath)转换为实际像素填充。这一过程就是 Rasterization。 - 后端 API

Skia 自身不直接操作 GPU,而是调用平台的图形 API:- Android:OpenGL / Vulkan

- iOS:Metal

- 桌面:OpenGL / Vulkan / Direct3D

打个比方,Skia 像是一个翻译官,先记下 Flutter 的绘画命令,再把它们翻译成「GPU 能理解的语言」。

但 Skia 有一个痛点:Shader(着色器)在运行时编译。这可能导致 首次进入某个页面时出现卡顿(jank),尤其在 iOS 上体验更明显。

7.2 Impeller 的设计目标

Impeller 的诞生就是为了解决 Skia 的缺陷。它的核心思路有两点:

- 避免 runtime shader 编译抖动

- Impeller 将常见的 Shader 在编译阶段就准备好,运行时直接加载。

- 这样进入新页面时就不会因为 Shader JIT 编译而掉帧。

- Tile-based 渲染架构

- 现代 GPU(尤其是移动端 GPU)通常采用 基于 Tile 的渲染方式:把屏幕划分成小块(tiles),在 tile 内完成所有绘制再写回显存。

- Impeller 天然拥抱这种架构,能减少内存带宽消耗,提高能效。

Skia 像「现炒菜」,每次点菜(绘制)都要等厨师编译配方;Impeller 则是「提前备好半成品」,点菜时直接热锅上桌,更快更稳。

7.3 Skia vs Impeller 对比

| 维度 | Skia | Impeller |

|---|---|---|

| 渲染路径 | 记录 Display List → Raster → GPU API | Display List → 预编译 Shader → GPU API |

| Shader 管线 | 运行时编译(可能卡顿) | 预编译 + 缓存,避免 jank |

| 架构适配 | 通用 2D 引擎,兼容多平台 | 针对 Tile-based GPU 优化(移动端更高效) |

| 开发者 API | Canvas / CustomPainter | 完全兼容现有 Flutter API |

| 性能表现 | 在复杂动画、大量渐变时可能掉帧 | 稳定帧率,特别是 iOS Metal 下更流畅 |

| 兼容性 | 成熟,跨平台验证多年 | 目前仍在逐步 rollout(Android 支持中,iOS 更稳定) |

| 对开发者来说,Flutter 的绘制 API 不变。依旧是 CustomPainter,但引擎底层从 Skia 换成 Impeller 后,Shader 编译、内存占用和动画流畅度会直接改善。 |

Skia 是一个成熟的跨平台 2D 引擎,但运行时 Shader 编译成为性能瓶颈;Impeller 则通过 预编译 Shader + Tile-based 渲染优化,带来了更稳定、更流畅的体验。未来随着 Impeller 在 Android 全面启用,Flutter 的渲染性能将进一步接近原生体验。

8. 平台差异与未来展望

Flutter 的一个最大优势,是「一次编写,跨平台运行」。但由于底层操作系统和渲染机制的差异,不同平台上的渲染表现并不完全一致。理解这些差异,能帮助开发者更好地调优应用体验。

8.1 iOS vs Android 渲染差异

- 字体渲染:

iOS 使用 CoreText 和系统字形渲染,字重、字距更贴近 Apple 生态习惯。

Android 则依赖 Skia 字体栈,显示效果与原生 TextView 略有差别。 - 混合视图(PlatformView):

在 Android 上,早期使用 Virtual Display,存在性能瓶颈;新版本支持 Hybrid Composition,效果更接近原生。

在 iOS 上,PlatformView 与 UIKit View 更好地集成,但依旧存在透明层叠和手势传递的限制。 - 系统交互:

iOS 的「毛玻璃效果」(blur) 与原生弹性滚动很难复刻;

Android 的沉浸式状态栏、返回手势则需要额外适配。

8.2 Flutter Web 渲染模式

Flutter Web 有两种主要渲染模式:

- DOM 模式:直接生成 HTML DOM + CSS。优点是轻量、可与现有 Web 生态融合;缺点是复杂动画、图形性能受限。

- CanvasKit 模式:基于 WebAssembly,把 Skia 移植到浏览器,用 canvas 直接绘制。优点是渲染效果高度一致;缺点是包体大、首次加载慢。

如果应用是信息流、表单类,DOM 更合适;如果是图形密集型应用(图表、游戏),CanvasKit 更有优势。

8.3 未来方向

Impeller 渲染引擎:Flutter 正逐步用 Impeller 替代 Skia,解决过往在 iOS 上的着色器预编译问题,提升帧率稳定性。未来在 Android 也将普及,实现跨平台一致的 GPU 加速。

WebGPU 支持:随着浏览器逐渐支持 WebGPU,Flutter Web 有望获得接近原生的 3D 渲染和更高的图形性能。

跨平台渲染趋势:

- 越来越多的渲染能力(如硬件加速、着色器编译)正在向跨平台标准收敛;

- Flutter 的定位也从「UI 框架」逐步演进为「跨平台渲染引擎」,覆盖移动、桌面、Web 乃至嵌入式设备。

9. 总结

Flutter渲染的核心是自绘引擎与三棵树机制。开发时写的声明式Widget只是配置,由轻量的Element树负责状态管理与差异化更新,最终由沉重的RenderObject树执行耗时的布局和绘制。

渲染流程由PipelineOwner调度:setState标记“脏”区域,在下一帧vsync信号触发后,依次进行构建、布局和绘制,生成图层树(Layer Tree),最终在GPU线程由Skia/Impeller引擎光栅化为像素。

性能关键在于避免不必要的RenderObject更新(布局/重绘)。理解“约束传递”模型、利用Sliver懒加载、为频繁动画区域添加RepaintBoundary,是保障流畅体验的核心。这种从声明式UI到直接控制像素的完整控制力,是Flutter实现高性能跨端一致性的根基。

10.备注

环境:

- mac: 15.2

- fluttter: 3.35.4

参考:https://docs.flutter.dev/